“大家看我手中的這個魯班鎖,幾個獨立的木塊,因榫卯的巧妙咬合,構成牢不可破的整體……這不僅僅是建筑的技巧,更源于中華優秀傳統文化中關于‘合’的追求。‘合’一字,是中華民族共同體的重要特征。‘合’之力,‘合’之美,這樣的故事比比皆是。”這是管理學院2022級本科生吳怡萱在“學好概論金教材 青春托舉中國夢”全國大學生演講比賽上的開場。

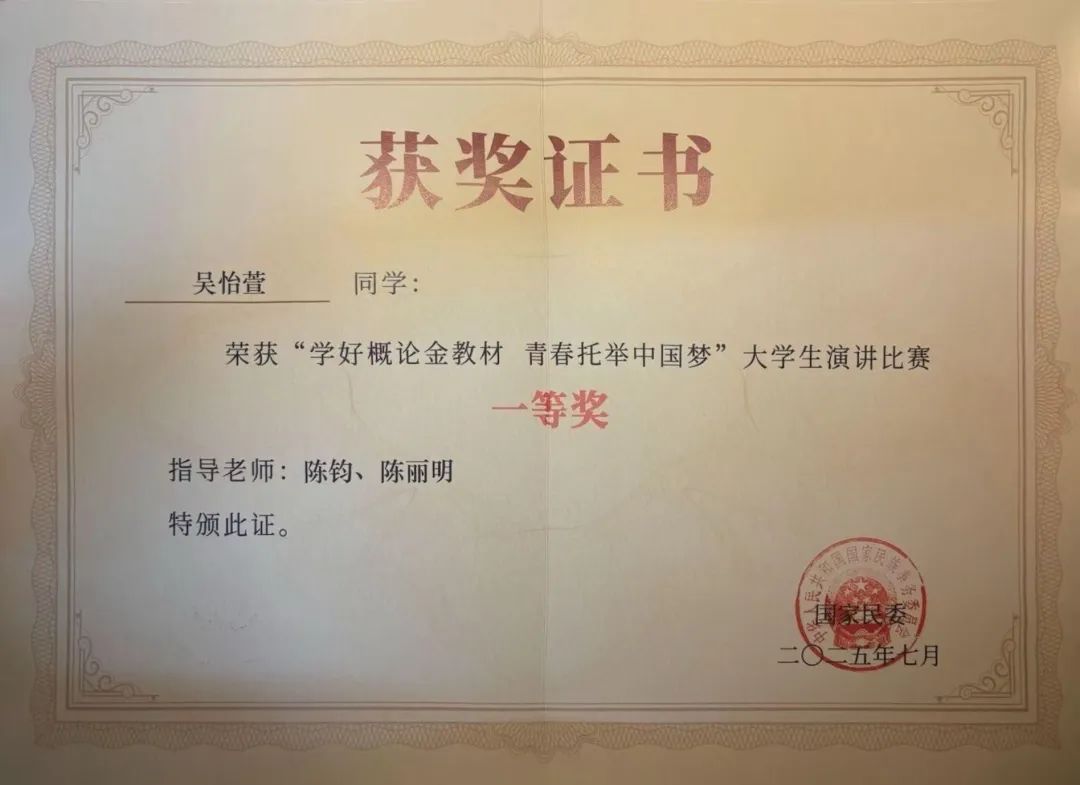

近日,由國家民委主辦,教育部和共青團中央協辦,中央民族大學承辦的“學好概論金教材 青春托舉中國夢”大學生主題演講比賽決賽成功舉辦,吳怡萱以《榫卯相契處 共話“合”之美》為題,從個人實踐經歷出發,結合《中華民族共同體概論》教材內容,生動詮釋全民族共同抗爭的壯闊圖景,最終榮獲本科院校組一等獎。

“每次修改演講稿,都像在尋找最合適的榫卯結構。”吳怡萱這樣形容自己的備賽過程。這把“無形的魯班鎖”里,鎖著她從東北黑土地走到新疆和田沙漠的實踐故事,也鎖著民大學子對“中華民族共同體”的獨特理解。

高中時期在黑龍江省哈爾濱市侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館擔任講解員的經歷,給吳怡萱留下了深刻印記。“那時我總在思考,積貧積弱的中國靠什么成為世界反法西斯的重要戰場?”這個未解的疑問,直到她在《中華民族共同體概論》課堂上找到了答案。

今年五月,她帶著課本中的思考走進新疆維吾爾自治區和田地區。在塔克拉瑪干沙漠邊緣,她和伙伴們扎下草方格防風固沙,親身感受人與自然抗爭的堅韌;在“問勇路”上,她與當地小學生一起祭奠英烈,聆聽著各民族共同守護家園的故事。

吳怡萱在塔克拉瑪干沙漠扎草方格

吳怡萱及團隊成員同當地小學生在“問勇路”祭奠英烈

東北家鄉的記憶、大學課堂的啟迪、西北邊疆的實踐,在她心中交織融合。那些書本上關于中華民族共同體“四個與共”的理念,在鮮活的生活場景中變得生動而具體。這段行走的經歷,成為了她演講中最具說服力的“活教材”。她在講稿中提到:“哪怕相隔萬里,新疆與東北,如同‘榫卯’中緊密咬合的構件,休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共,共同迸發‘合’的驚人偉力。”

吳怡萱參加初賽

比賽結束后,回憶起這段備賽經歷,吳怡萱說:“在民大這個‘生長的共同體’里,我對‘合’的體悟日益深刻”。當看到課堂討論中思想的火花碰撞,看到同學們奔赴祖國各地實踐的身影,她明白,民大人身上那種將“小我”主動融入國家發展“大我”的自覺,都在詮釋著“合”的力量。

這份感悟,也支撐她在修改十幾版稿件時耐住性子逐字打磨,在深夜背詞卡殼時重新拾起信心。“毫不夸張地說,那段時間我連做夢都在背詞,有時半夜驚醒,腦子里都會閃過某段演講詞的停頓節奏,早上一睜眼,就抓起枕邊的稿件反復默念,直到口腔肌肉形成‘條件反射’”,吳怡萱回憶道。

而成功的獎杯,最終也凝聚著眾多人的心血。正如她所說:“師長們的支持,眾人同心的協作,也是‘合’的力量最鮮活的注腳。”

指導老師、民族學與社會學學院教師陳麗明說:“在指導吳怡萱同學參加比賽的過程中,我們會鼓勵她將概論教材的核心要義具像化,通過課堂所學+民大實踐+個人體悟,講好身邊的中華民族共同體故事。怡萱能夠獲獎,是她個人努力的成果,更是學校有形有感有效推動鑄牢中華民族共同體意識教育的必然結果。”

指導老師、管理學院黨委書記陳鈞說:“近年來,學校始終圍繞鑄牢中華民族共同體意識主線,不斷拓展實踐育人和網絡育人的空間與陣地,成功孵化培育出一批精品思政品牌項目,育人成效持續提升。在學校這個‘生長的共同體’里,怡萱的精彩綻放,正是學校高質量人才培養成效的生動詮釋。”