“直到站在天安門廣場,我才真正意識到自己參與的是如此意義重大的歷史時刻。”這是歷史文化學院2025級中國史博士研究生黎灘,回憶參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會廣場合唱團時說到的。

那份激動和自豪交織,在9月3日這天,讓黎灘這位來自海南革命老區的同學,緊貼祖國的心房,唱響了對祖國最深情的告白。“我們不僅在唱歌,更多的是在表達我們的家國情懷。當歌曲的旋律響起,我仿佛看見先輩艱苦抗戰的崢嶸歲月,也望見我的爺爺年輕時毅然告別家人、奔赴戰場的堅定背影。那一刻,我感到家與國、過去與現在,竟如此緊密地相連。”

“我沒有合唱經驗,所以更要付出加倍的努力。”在數月的訓練中,黎灘反復聽錄音、標記換氣點、練習腹式呼吸、對著鏡子調整口型。三次綜合演練,他專注地聽著身邊聲部的節奏,努力融入“千人合一”的聲場。

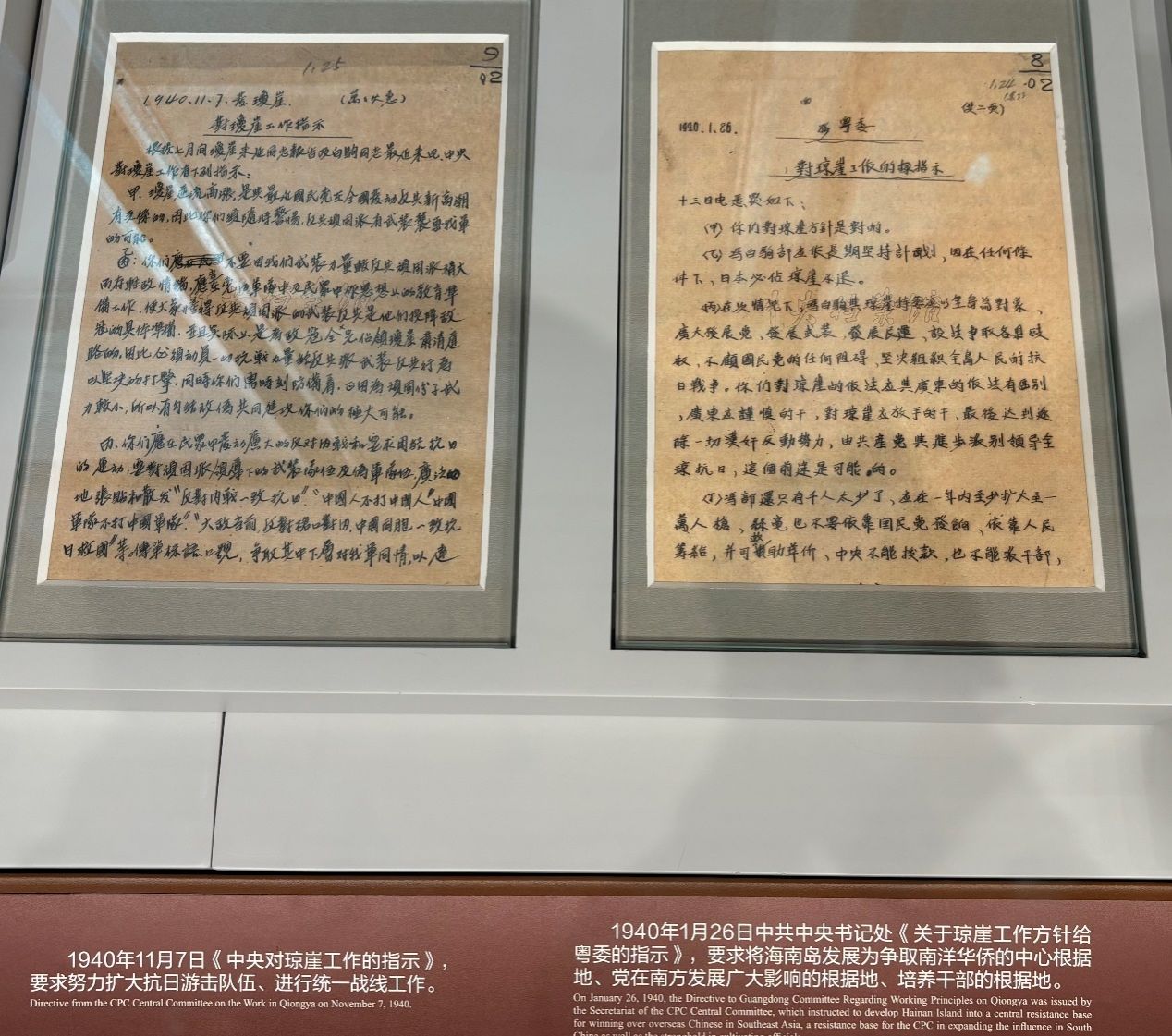

“作為這次活動的一員,最重要的挑戰之一,就是如何在合唱中準確地表達歌曲中厚重的歷史和內涵。”為此,黎灘和小伙伴們一起進行了多種形式的學習。“我們有專門的‘小思政課’,老師會為我們解讀這些歌曲產生的歷史背景,使我們能夠更加貼近歌曲的情感世界。”為了搭建起歌聲中的“情感場域”,黎灘結合自己的專業,深入研究抗戰史料。他總在學校圖書館“血脈長城:抗戰烽火中的中華民族共同體”館藏文獻展,研讀那些泛黃的抗戰文獻、報刊和照片,并在筆記本上標注出每首抗戰歌曲的誕生年代和背景——這是歷史學專業賦予他的“史料敏感”。

黎灘在圖書館查閱抗戰歌曲史料

他們一起學唱《松花江上》,黎灘向大家講解了東北同胞流亡史。再演唱時,大家的聲音更沉了,有同學唱到“那里有我的同胞”紅了眼,有同學還會主動找他要史料。在他的帶動下,歷史成了能觸摸、能共鳴的記憶,連筆記都寫得滿是溫度。

在中國人民抗日戰爭紀念館參觀時,黎灘激動地說:“我看到了日軍在我的家鄉制造‘田獨萬人坑’,以及瓊崖縱隊英勇抗戰的歷史照片。”家鄉的紅色記憶,始終是他心底最深沉的回響。“我的家鄉,海南省三亞市吉陽區吉陽鎮紅花村,是革命老區,承載著許多英雄事跡。”

“我的大爺爺黎煥山曾是抗日支前擔架隊司務長,他和許多革命戰士一起運送物資、伏擊日軍,為三亞第一個革命根據地的建立貢獻力量。”

當閱兵式的號角響起,分列式方陣鏗鏘邁進,鋼鐵洪流緩緩駛過,戰機編隊劃破長空……黎灘的內心熾熱而激蕩。“我既為祖國的強大而驕傲自豪,也對付出生命的革命先烈,充滿了深深敬仰。”他說,家與國的命運緊密相連,在這莊嚴的時刻,他感受到自己肩上的使命和擔當。

參加廣場合唱團的師生代表參加2025年開學典禮

“參加廣場合唱團的師生代表要以史為鑒,以心為聲,把個人理想融入民族復興的江河。”在激昂的歌聲中,黎灘找到了青春的答案。

“未來,我將始終牢記初心,堅定理想信念,努力學好專業知識,為祖國的經濟發展、社會進步與文化傳承貢獻自己的力量,讓先輩們的精神榮光在新時代煥發新的光彩。”