新聞網訊 2020年6月2日,我校生命與環境科學學院龍春林教授領導的“民族生物學”創新研究團隊深入黔東南農業文化遺產地,采用科學取樣策略,通過民族生態學、微生物學、分子生物學和生物信息學等手段,研究了黔東南傳統稻田生態系統中的浮萍微生物和水稻微生物的多樣性分布、群落組成、結構差異性、系統進化特征以及微生物的功能與植物互作機制,這一研究成果以“Host-specific and tissue-dependent orchestration of microbiome community structure in traditional rice paddy ecosystems”為題在國際重要學術期刊Plant and Soil(中科院農林大類TOP期刊)上在線發表。

該論文第一作者是中央民族大學民族生態學專業博士研究生黃衛娟,龍春林教授與美國羅格斯大學Eric Lam教授為共同通訊作者。該成果得到國家自然科學基金國際合作項目(31761143001)、國家民委創新團隊與中央民族大學“雙一流”建設項目(YLDXXK201819)、生態環境部生物多樣性調查評估項目(2019HJ2096001006)等的支持。

貴州黔東南少數民族種植水稻,不是簡單的栽秧、收割,而是經營著一個復合生態系統——“稻魚鴨系統”。當地少數民族世代傳承了這種生產方式,被認為是古老農耕文明的一種活化石,其中從江縣最為典型。2011年,隨著黔東南稻魚鴨復合系統入選“全球重要農業文化遺產”保護試點地,對其開展了諸多的研究,獲得了一系列重要成果,但忽視了當地少數民族有意識地利用稻田系統中的另外一種生物——浮萍的作用。

貴州省黔東南苗族侗族自治州,素有“百節之鄉”之美譽,一年中的節慶集會多達200余個。其中,規模最大、最為隆重的節日是“吃新節”,這是由古代祭祀演變而來的傳統節日,不同區域、不同民族過節的時間不一,大多在農歷的六月初到八月中旬之間。這個慶祝水稻豐收的盛大節日,說明水稻(Oryza sativa)在當地傳統文化中享有至高無上的地位。

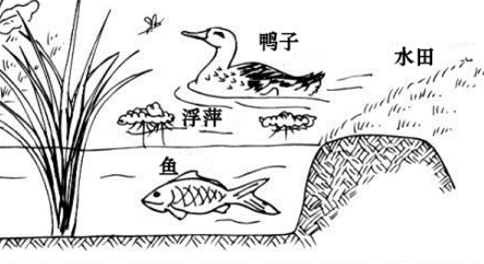

當地侗族、苗族等少數民族同胞,因地制宜修筑梯田,這些梯田依山而建,層層疊疊,規模宏大,與村莊、樹林、草叢、水渠、道路等不同元素共同組成一個生態系統,形成壯麗的農業景觀。村民們在栽秧之時,將魚苗投入水田中。等魚苗長到兩三指大的時候,又把鴨苗放入稻田。魚和鴨為稻田清除害蟲和雜草,它們的排泄物是水稻生長的優質肥料,當地人很少使用農藥、除草劑和化肥。這種古老的經營模式造就了那里傳統農業生態系統中極為豐富的農業生物多樣性,特別是糯稻品種多樣性——這就是“稻魚鴨系統”。在這個系統中還有另外一種植物——浮萍。

浮萍(Lemna aequinoctialis)是稻田中常見的水生植物,具有吸收氮磷能力強、營養價值高和易回收利用等優點。浮萍既能夠吸收稻田水中因生活用水灌溉等來源的過量氮和磷,又能凈化稻田水質,以免營養過多的田水流出至河流、池塘或湖泊中而導致水華現象。利用浮萍完全覆蓋稻田水表面也可以降低水分的蒸發,減少對水量的需求。當地少數民族同胞在栽培水稻、管理水田、飼養魚鴨的過程中,并不清理水面上的浮萍,而是有意識地把它們保留在稻田中,以之作為魚和鴨的免費飼料,據稱還有“肥田”的效果。在稻、萍、魚、鴨組成的復合系統中,是否存在不為人知的秘密?

稻萍魚鴨復合系統示意圖

研究結果發現:傳統稻田生態系統中浮萍與水稻的微生物可以相互“交流”、相互作用、促進彼此生長,維持著一個良性的稻田生態系統。該研究首次揭示了浮萍微生物群落的組成,發現了有利于植物生長的內生菌,例如泛菌屬Pantoea微生物作為浮萍內生菌并促進其生長,這為植物有益菌的開發提供了有價值的重要線索。這個新的發現,揭示了傳統稻田系統中浮萍及其微生物的生態學意義和發展前景,也反映了當地侗族、苗族等少數民族的生存智慧。研究結果有望將原來的“稻魚鴨復合系統”改寫為“稻萍魚鴨復合系統”,并將為現代農業的轉型和可持續發展提供重要參考。

科級水平微生物群落相對豐度

據悉,龍春林教授帶領的創新團隊在民族植物學、民族生態學、民族藥物學領域深耕多年,取得了令國際同行矚目的研究成果,受聘為該領域國際SCI期刊Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine副主編。近日,龍春林教授還被農業農村部聘為第二屆全球重要農業文化遺產專家委員會成員。